易米基金王磊:我的2024年度投资策略(上)

时间:2023-12-27

当前整个市场,无论是对市场制度,还是对中长期经济前景,有部分声音,确实比较悲观。如果仅就基本面而言,尤其是从经济运行的基本面角度看,我们会更乐观一点。本文从长期,中期,短期三个方面,跟大家分享对2024年经济前景的展望。

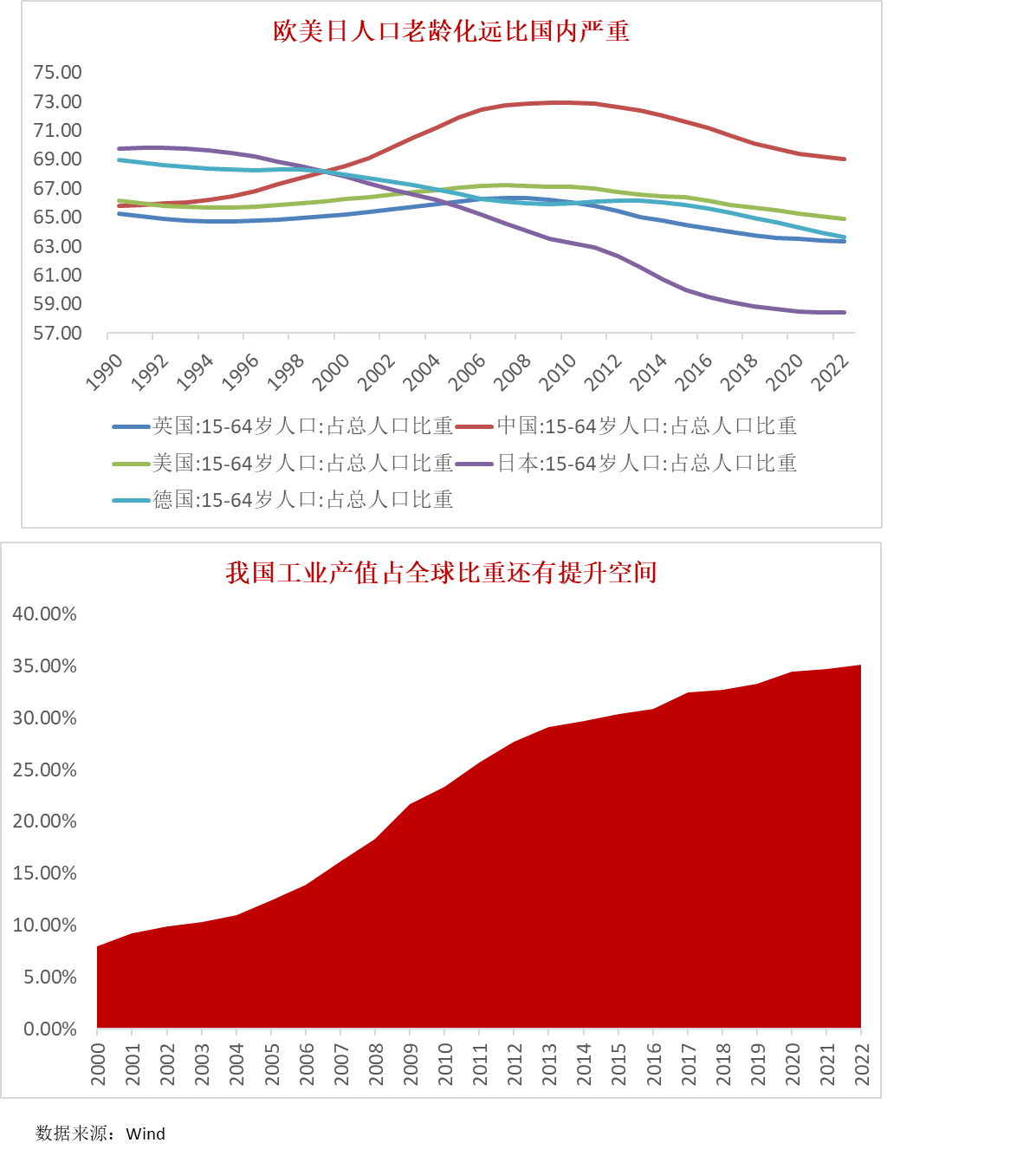

(一)长周期——中国制造业具备全球竞争力

从中长期的角度看,中国制造业具有非常强的全球竞争力。将我国制造业各个产业链与全球制造业产业链进行比较,是可以得出这个结论的。另外,在我们后面的追赶者,无论是印度还是东南亚、墨西哥,或是一些其他潜在的非洲国家、东欧等,它们跟我国的制造业差距还是非常大的,而且这种差距不是短期内可以弥补的。目前中国工业产值占全球的比重,可能不到35%,但往后看很可能提升到40%甚至更高,我们对国内的制造业是非常有信心的。

2010年、2011年市场表现欠佳,当时讨论得非常热烈的一个词是“刘易斯拐点”,我们的劳动力人口在下降,老龄化开始提升,但是,相应地其他国家的老龄化也在进行中,甚至比我们的幅度更大。我们看到一些化工、重工业,以及一些机械行业,很多都在从欧洲往东南亚、中国转移,其原因就是欧洲的一些工人进入老龄化,后继乏人。比如2017年、2018年中国有很多并购,在德国、荷兰能买到很好的制造业资产,其中非常重要的原因就是他们的工人也是衔接不上的。

以上在周期理论的康波周期中也有揭示,人的逐渐老化就如同机器会经历折旧一样,一代又一代的人仿佛“机器”般。其折旧年限大致为30年,30岁到60岁是整个职业生涯的黄金时期。不同时期,工人的生活环境、生长环境是有所区别的,但其成长路径、技术积累过程是大致相同的。以我国的工业化为例,正式启动大约在90年代,真正培养出一批成熟工人基本上是在2002年以后。2002年,我国加入WTO之后,产业工人从轻工业的纺织女工,到广深那边的玩具、轻工的组装女工,逐步变成了制造业、化工、重化工机械工人,再到现在的汽车、造船、半导体的工程师等等,整个发展路径是很难改变的。

相应地,我们可以观察到,当前不论是印度还是东南亚的许多国家,它们仍处于中国在2002年之前甚至98、99年的发展阶段,与当下的中国相比,大致存在着约20年的差距。在这种赶超的过程中,从轻工业逐步发展到重工业,再到高附加值产业,要迎头赶上过去20年的进展,显然是一项艰巨的任务。在未来的十年左右,我们与全球领先者的差距将逐渐缩小,相对于后续的赶超者而言,我们仍具有一定的优势。在这种背景下,我国制造业将继续提升全球的产出份额是确定性比较强的事情。

也正是如此,我们可以得出一个比较清晰的结论:未来我国的投资,特别是制造业领域的投资,依然存在着非常大的发展空间!

(二)中期经济展望——资本开支周期持续上行

其次,通过对上市公司财报的仔细梳理,我们能明显观察到产能周期的存在。如果将新兴新能源光伏和新能源汽车排除在外,那么传统行业中附加值相对较低的领域,如钢铁、化工、有色金属和水泥等,在这一方面的表现尤为显著。在2009年、2010年4万亿之后,国内出现了一个非常巨大的制造业资本开支,那时候扩张的都是这些传统的行业。然而,随后的十年间,这些传统行业经历了资本开支的下行周期,这一趋势在上市公司的财报中得到了清晰展现。实际上,在非上市公司中,这种规律同样存在。

值得注意的是,2021年年中显著发生了重大变化,传统制造业的资本开支开始上升,尽管从统计局的统计数据上尚未完全显现,但在上市公司之中这种上升的趋势相对明显。这一转折涉及几个方面的原因。首先,相对而言,上市公司在制造业领域表现较为优秀,其优势在行业内会得到传导。其次,整体制造业的规模仍然相当庞大,仅仅依赖一部分优秀公司的引领需要一个逐步推进的过程。

展望未来,这一过程将持续相当长的时间。我们所梳理的一些领域,如化工、煤化工、石油炼化,以及机械制造、各类机器人、汽车、造船以及相关零部件等,显示产业链各个环节的产能都在向国内转移,这种资本开支表现出极强的持续性和惯性。

当前我国制造业的劳动力,虽然有一部分60后已到退休年龄,但真正构成这些行业的主力,系统性进入的时间点是在我国于2002年加入WTO之后,重化工业开始迅速发展,这些产业工人还是以70后、80后为主,甚至是80到95年为主,这批人离退休还有比较长的时间。接下来十几年,我们相信制造业的优势还是比较明显的,相应地,制造业扩张的资本开支是有基础的,侵蚀和占领对手的市场空间也是确定性比较高的。有一个例证,比如钢铁行业,从1998年一亿吨就开始“喊”产能过剩,“喊”到十亿吨还是过剩,实际情况是近两年还在创新高,甚至如果考虑一些非表外因素的话,可能整个钢铁的制造产能都到了14亿吨,是一个超级巨大的行业,而生产出来的钢材,除去出口也是被切切实实地在国内使用了。

目前螺纹钢的占比在持续下降,因为地产、建筑行业表现不佳,所以建筑用螺纹钢是下降的。但是,其他各种钢板、钢卷、钢管,各种造船的板,机械制造的板、不锈钢板的占比,都在提升。

提升主要用到了:第一,制造业的资本开支;第二,产成品。以钢铁行业为例,就能够看出来我们的制造业潜力非常大的,有很强的消化能力。这也是我们看好未来的一个很重要的基石,我们的制造业并没有到达天花板,没有到达瓶颈,制造业是能够带动整个经济循环转起来的,也是相对比较健康的状态,这是我们对超长期或者中长期的经济信心所在。

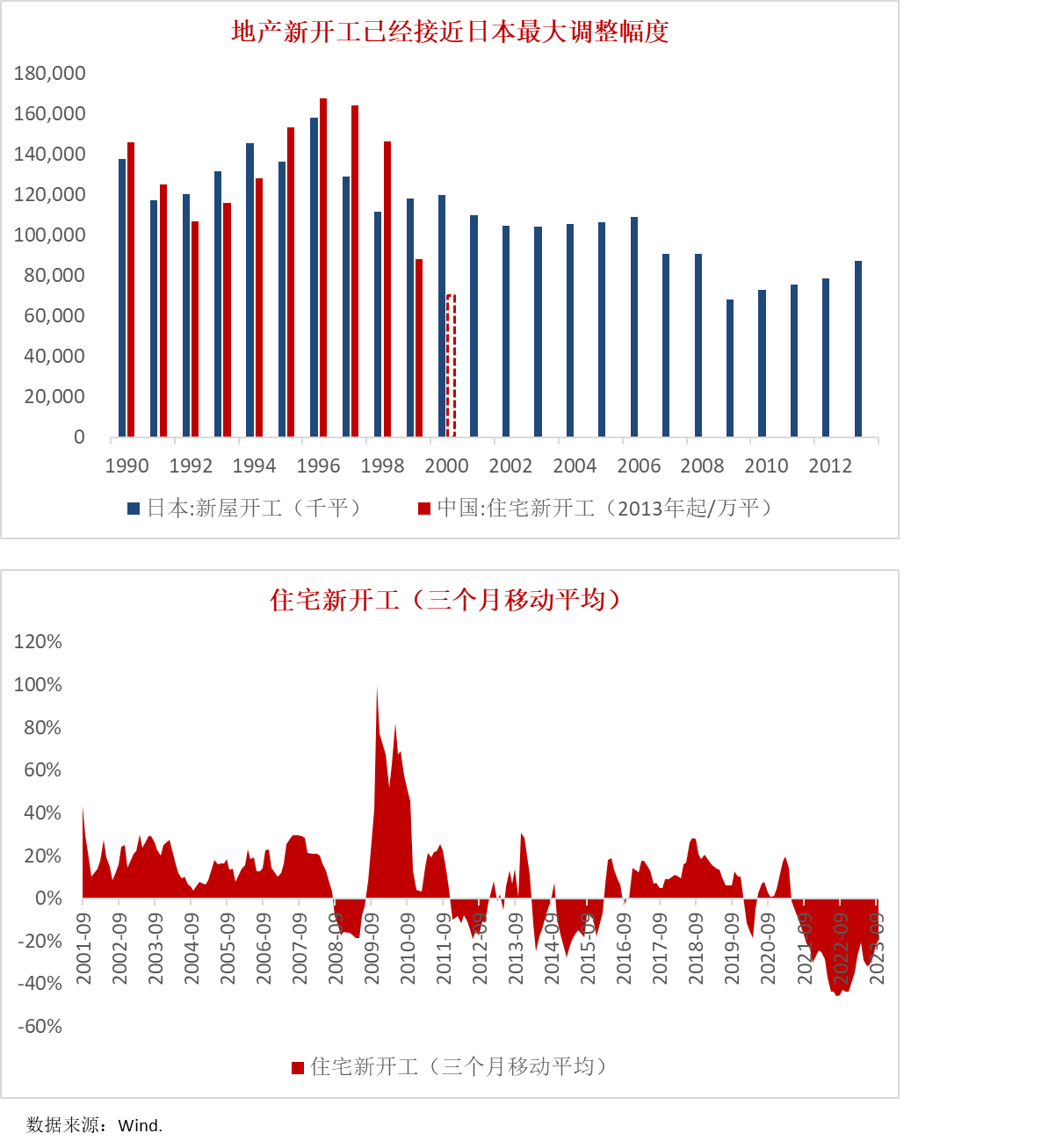

(三)中期经济展望——地产新开工大概率见底

短期内,有两个因素尤为关键:一方面,地产的新开工很可能会触及底部。通过简单地与邻国进行比较,我们可以看到:日本的房地产泡沫在90年代中期破裂,新开工的峰值出现在1996年,而后经过13年的时间,一直到2009年,才在创下新低之后逐步回升。而我国的新开工高峰则出现在2019年,中日两国的人口相差一个数量级。简单来说,一个是千平,一个是万平。这也表明两者的幅度差异相当明显,甚至我国的上涨幅度更为迅猛。

如今一提到地产,人们往往会感觉地产价格过高,房价贵得难以承受,因此对整个地产行业抱有一些偏见。然而,从客观的数据来看,地产仍然是一个存在需求的行业。我们预计地产长期均衡需求在10亿平以上,这是过去几年中一个比较均衡的水平。简单来看,当前9亿多城镇人口总体居住面积300亿平,而1998年以来的商品房累计销售面积200亿平,中间差值超过100亿平,花十年的时间去满足这个需求,再加上每年城镇化率还有0.5%左右的提升空间,我们的住宅需求差不多每年十亿平,是能够看得到的。

今年我们的新开工已经调到了七亿平左右,未来如果恢复到八亿平、九亿平,其实它还是在消化库存。同时,我们看到的很多所谓的库存都集中在三、四线,它是个“死库存”。我们的一线、强二线或者是弱二线的城市化,还没有结束,各个地方的“复制粘贴”还在继续。

这些新增的商品房需求还是存在的,再加上近期的一些政策的变化,比如说五十个白名单,或者说一些无抵押的流动贷款,都体现了“房住不炒”,对地产行业的快速挤压缩水,可能基本上已接近尾声了。后面只要对这些房企有相对比较中性的资金支持政策,相信正常的拿地、新开工开发到销售循环是没问题的,尤其是我们看到今年很多国企属性的地产公司,它们的销售是远大于新开工的,它的库存至少要保留一个合理的水平,然后再重新去拿地。这样的话,我们相信明年大概率能看得到新开工的触底反弹。

如果从最近三个月来看,我们已经在这个在位置大概持续了三年的时间,持续的负增长而且幅度非常大。我们相信后续的改善,比如说从七亿平到八亿五千平,一个不大的幅度改善是比较确定的。这么低幅度的改善,要地产把整个经济带起来未必可能。但是地产有个非常好的特征,就是它的产业链比较长,它能够有效地带动整个经济体循环。我们知道除了净利率和杠杆以外,还有一个很重要的影响ROE的因素——即周转率,如果能提升整个经济的周转效率,那么对于经济整体以及能看得到的一些微观层面的企业的盈利能力,或者是ROE水平的提升,都有很好的帮助。

综上所述,我们对地产行业比较看重。地产行业不单单是能够带来多少绝对的量,而是能够有效地提升整个产业链的盈利状况,从而更好地去帮助这些企业,在其他方面去做一些投资,进而支撑整个经济。

【本材料中的观点和判断仅供参考,不构成投资最终操作建议或实际的投资结果。本公司不保证其中的观点和判断不会发生任何调整或变更,且不就材料中的内容对最终操作建议作出任何担保。市场有风险,投资需谨慎】